Spécificités et enjeux

Un public spécifique

En éducation prioritaire, le public scolaire et les familles sont caractérisés par un ensemble de difficultés. La recherche a identifié les effets de ces difficultés sur les apprentissages des élèves et sur la difficulté pour les familles d’accompagner leurs enfants dans leur scolarité. La prise en compte de ces difficultés est un élément clé de professionnalisation des personnels.

La recherche en sociologie et la recherche en psychologie ont identifié un certain nombre de caractéristiques permettant de décrire la réalité de la scolarisation des enfants des milieux populaires ainsi que les relations entre l’École et les familles de ces enfants. Les chercheurs ont établi des invariants qui permettent de lire et de comprendre les situations professionnelles vécues par les équipes.

1- Caractéristiques socio-économiques

Milieux sociaux défavorisés :

L’IPS (indicateur de position sociale) d’un établissement scolaire est calculé par la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance). Ce dernier résume les conditions socio-économiques et culturelles des familles des élèves accueillis dans l’établissement. L’IPS permet ainsi de rendre compte des disparités sociales existantes entre établissements, mais aussi à l’intérieur de ces mêmes établissements. L’IPS des EPLE varie de 45 à 185 et que l’IPS moyen des collégiens est de 105 ; celui des collégiens du privé grimpe à 121 quand celui des collégiens du public atteint tout juste 101. En éducation prioritaire, en REP +, l’IPS s’établit à 74, en REP à 86.

En éducation prioritaire, les élèves proviennent souvent de familles à faible revenu, avec des conditions de vie précaires et un accès limité à des ressources éducatives à domicile. La pauvreté et la très grande pauvreté sont des réalités qui constituent des freins à l’investissement des jeunes dans leur scolarité et donc à leur réussite. Le rapport de l’inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN) intitulé Grande pauvreté et réussite scolaire : le choix de la solidarité pour la réussite de tous, réalisé par Jean-Paul Delahaye et publié mai 2015, a identifié les effets de la très grande pauvreté sur le vécu des élèves et donc sur leurs apprentissages.

2- Diversité culturelle et linguistique

Pluralité culturelle : Une proportion significative des élèves est issue de l’immigration, apportant une diversité culturelle et linguistique. Cela peut inclure des élèves pour lesquels le français n’est pas la langue maternelle c’est-à-dire la langue qui peut ne pas être celle qui est quotidiennement utilisée à la maison. La fragilité des acquis en langue française peut expliquer la persistance de difficultés comme autant de freins à la construction des compétences langagières permettant la réussite dans toutes les disciplines.

Langue : Les défis liés à la maîtrise de la langue française peuvent être plus prononcés, nécessitant des approches pédagogiques adaptées pour l’apprentissage du français. Le travail sur la compréhension des textes et sur l’écrit comme outil de structuration des savoirs doit être une priorité des équipes éducatives.

Le travail sur les compétences langagières doit être une priorité dans toutes les disciplines. Faire écrire et parler les élèves pour apprendre doit être une préoccupation commune des équipes. Les verbalisations et les reformulations favorisent la construction de ces compétences dont la non-maîtrise s’avère particulièrement discriminante pour la poursuite d’études mais aussi dans la perspective de l’insertion sociale et professionnelle. Il est conseillé de favoriser les temps au cours desquels les élèves doivent s’exprimer de manière construite et pas seulement en réponse à des questions dans le cadre de cours dialogués. Ces exercices oraux peuvent être prévus dans le cadre de séances de régulation des apprentissages prenant la forme d’échanges de pratiques entre élèves. On peut chercher à amener les élèves à échanger sur leurs méthodes de travail pour initier ces pratiques qui favorisent le développement de postures réflexives chez les élèves.

Des liens étroits existent entre l’écrit et l’oral. Les pratiques décrites ci-dessus peuvent aussi prendre la forme « d’écrits de travail ». La faible maîtrise des compétences langagières explique en partie une incapacité à penser ou du moins une incapacité à exprimer sa pensée. Les travaux sur la compréhension en lecture, notamment, ont permis d’identifier les composantes de cette compétence dont la non-maîtrise est particulièrement discriminante pour la réussite scolaire et donc à terme pour l’insertion professionnelle et sociale. Le fait d’avoir un nombre limité de mots de vocabulaire « en stock » est un véritable frein pour les apprentissages. Les équipes, et pas seulement les professeurs de lettres, doivent faire de l’acquisition d’un vocabulaire riche et diversifié une préoccupation commune. Les échanges langagiers, écrits et oraux, en classe en favorisent l’acquisition.

Lors des épreuves orales, les élèves ayant des acquis trop fragiles pour ce qui est compétences langagières sont particulièrement pénalisés et se trouvent souvent en échec.

Les élèves nouvellement arrivés en France (EANA) constituent un public plus représenté dans l’éducation prioritaire. Une partie d’entre eux est scolarisée dans les UPE2A (Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants) mais tous les établissements accueillant des EANA ne disposent pas d’une UPE2A. La scolarisation de ces enfants et adolescents se fait donc dans le cadre des classes « classiques ». Accueillir et enseigner à des élèves non francophones peut s’avérer particulièrement déstabilisant et conduire à un sentiment d’impuissance. Des ressources académiques existent au CASNAV, le Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs.

3- Enjeux éducatifs et scolaires

Retard scolaire : Les élèves en éducation prioritaire peuvent avoir un retard scolaire plus fréquent, avec des difficultés à suivre le programme scolaire au même rythme que leurs pairs dans d’autres établissements. Enseigner en éducation prioritaire implique le déploiement de gestes professionnels comme l’étayage liés à une posture d’accompagnement.

Taux de décrochage scolaire : Le risque de décrochage scolaire est plus élevé, en raison de facteurs multiples tels que la motivation, les conditions de vie et les perspectives d’avenir limitées. L’accrochage des élèves et la prévention du décrochage scolaire nécessitent des approches pédagogique et didactique spécifiques. La prise en compte des difficultés liées aux tâches scolaires et les difficultés persistantes est un incontournable pour l’accompagnement du travail des élèves scolarisés en éducation prioritaire.

Accès inégal aux ressources éducatives : Les élèves ont souvent un accès limité aux activités périscolaires, aux aides aux devoirs et à d’autres ressources éducatives supplémentaires. La question des devoirs à la maison présente un enjeu. Le travail donné à faire en dehors de la classe peut favoriser l’accroissement des inégalités scolaires. Les élèves des milieux populaires rencontrent plus de difficultés à faire leurs devoirs du fait d’acquis fragiles et d’une impossibilité pour eux d’être accompagnés dans leur travail personnel en dehors de la classe. Les devoirs donnés doivent pouvoir être effectués par les élèves c’est-à-dire ne pas nécessiter un accompagnement particulier.

4- Environnement scolaire

Relations élèves-enseignants : Les relations peuvent être plus tendues en raison des contextes difficiles, mais les enseignants dans ces territoires sont souvent particulièrement engagés dans des approches pédagogiques innovantes et adaptées. La non prise en compte des difficultés évoquées plus haut peut conduire à une incompréhension entre enseignants et élèves. La professionnalisation des personnels suppose la prise en compte de ces difficultés afin de proposer des méthodes de travail adaptées et équitables.

Climat scolaire : Le climat scolaire peut être marqué par une plus grande fréquence de conflits et de comportements perturbateurs, nécessitant des stratégies spécifiques de gestion de classe et de soutien psychologique. L’impossibilité pour une partie des élèves de se conformer aux attentes scolaires peut déboucher sur des conflits d’autant plus si les personnels exigent des élèves qu’ils accomplissent des tâches qu’ils ne sont pas en mesure de réaliser seuls.

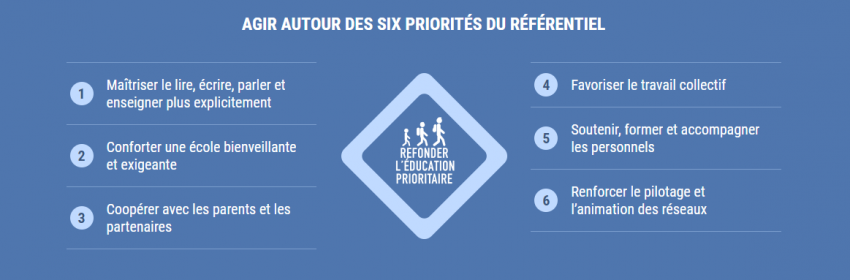

La Refondation de l’éducation prioritaire s’inscrit dans le contexte plus large de Refondation de l’école de la République en 2013. Les objectifs de réduction des écarts de réussite entre les établissements classiques et ceux de l’éducation prioritaire n’ayant pas été atteints, le gouvernement a fait de la lutte contre les inégalités scolaires une priorité au nom d’une plus grande justice sociale. La même année des Assises de l’éducation prioritaire ont été organisées. Les équipes ont fait remonter les pratiques éprouvées et identifiées comme des « bonnes pratiques » ou « efficaces » c’est-à-dire qui ont fait réussir les élèves dans les établissements de l’éducation prioritaire. Cette grande consultation a donné lieu à la rédaction d’un document qui est alors présenté comme le vecteur de la politique de Refondation, le référentiel de l’éducation prioritaire (janvier 2014). Ce document décrit six axes comme autant de priorités à travailler pour les équipes. Chaque axe est décliné en de multiples recommandations afin d’accompagner les équipes dans les établissements REP/REP+. Pour rendre opérationnelle la nouvelle politique de refondation, un vaste plan national de formation de formateurs est alors déployé. Chaque réseau se voit alors octroyer trois journées de formation pour l’année scolaire à partir de la rentrée 2015 et quatre journées pour les nouveaux réseaux.

Le centre Alain Savary de l’institut français de l’éducation vous propose des pistes pour avancer sur la mise en oeuvre du référentiel de l’Education prioritaire. On y trouvera des problématisations autour des différents items ainsi que des ressources théoriques et des supports pour la formation.

Voir le site

1- Une connaissance solide des processus d’apprentissage

La connaissance des spécificités du public accueilli en éducation prioritaire est indispensable pour les enseignants qui y exercent. Ces derniers doivent viser une bonne connaissance et appréhension des processus d’apprentissage des élèves. La prise en compte de l’erreur, son traitement ainsi que la connaissance des difficultés inhérentes aux tâches scolaires sont des incontournables de la professionnalité enseignante dans les réseaux d’éducation prioritaire.

2- Une perspective d’enseignement-apprentissage

L’activité enseignante doit être orientée vers les apprentissages des élèves dans le sens d’un soutien. Enseigner suppose la prise en compte de l’apprentissage c’est-à-dire de ce que devront faire et réussir les élèves pour apprendre. La planification et l’anticipation favorisent la posture d’accompagnement et d’étayage. La prise en compte des difficultés inhérentes aux tâches scolaires permet d’éviter d’étiqueter les élèves comme « élèves en difficulté(s) » et de construire un enseignement dont le but est de faire progresser les élèves.

3- Des contenus explicites pour tous

Une partie des enfants des milieux populaires éprouvent de réelles difficultés à percevoir les enjeux et les finalités des tâches réalisées en classe. Beaucoup sont dans la logique « du faire » et dans une perspective à court terme. Les enseignants doivent veiller à expliciter les finalités des apprentissages, les objectifs pédagogiques afin d’éviter les malentendus scolaires. Cela est particulièrement déterminant dans la construction de l’abstraction liée au processus de secondarisation décrit par les chercheurs. Il est primordial que les élèves comprennent le sens de leur travail en classe sans quoi, ils ne sont pas en mesure de construire des apprentissages qui leur permettront d’apprendre dans la durée.

Faire équipe, un levier majeur pour accompagner les élèves et soutenir les apprentissages en éducation prioritaire.

1- Construire et partager une culture commune

Acquérir des connaissances et des repères sur la scolarisation des enfants des milieux populaires est un véritable enjeu en éducation prioritaire. Comprendre les mécanismes de l’échec scolaire et de la reproduction des inégalités sociales sous la forme d’inégalités scolaires est une nécessité. Le partage de ces connaissances est un moyen pour établir des diagnostics partagés et élaborer des réponses collectives.

2- Former un collectif de travail pour retrouver du pouvoir d’agir et construire des compétences professionnelles liées à l’accompagnement du travail personnel des élèves

Les équipes ont en leur sein des ressources souvent sous-estimées et sous-utilisées qui mériteraient d’être partagées. Le travail en équipe est un levier clairement identifié dans la prise en charge des élèves en éducation prioritaire. L’échange de pratiques est un facteur de développement professionnel. Les enseignants peuvent s’appuyer sur la co-observation qui est d’autant plus pertinente si elle est liée à des objectifs précis fixés préalablement par le collectif. L’observation des élèves au travail est une nécessité pour comprendre pourquoi une partie des élèves ne parviennent pas à répondre aux attentes scolaires.

Des dispositifs adaptés

Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants

Eduscol

Un espace d’apprentissage pour les parents étrangers primo-arrivants autour de l’enseignement du français, de la découverte des valeurs de la République et du fonctionnement du système scolaire.

Le dédoublement des classes

Eduscol

Mesure emblématique de l’éducation prioritaire pour combattre la difficulté scolaire dès les premières années des apprentissages fondamentaux et soutenir les élèves les plus fragiles.

Accueil élargi 8h-18h

Eduscol

La promesse républicaine de cohésion des territoires nous engage à agir plus et mieux pour que chaque élève bénéficie des mêmes chances quel que soit le quartier dans lequel il habite.

École ouverte

education.gouv.fr

Le dispositif « École ouverte » s’adresse en priorité aux jeunes, dès l’école élémentaire, qui vivent dans des zones urbaines et rurales défavorisées. Il a été enrichi depuis l’été 2020 afin de permettre aux élèves du CP à la terminale de bénéficier de renforcement scolaire, d’activités éducatives et de loisirs pendant les vacances scolaires (d’hiver, de printemps et d’été).

La liaison entre l’école et le collège

education.gouv.fr

Le conseil école collège est particulièrement attentif à la liaison entre l’école et le collège. La continuité des apprentissages et le travail en commun des enseignants sont encouragés pour permettre à chaque élève de réussir sa scolarité au collège et de la poursuivre au lycée.

Devoirs faits : un temps d’étude accompagnée pour réaliser les devoirs

education.gouv.fr

Il est proposé aux collégiens, dans leur établissement, un temps d’étude accompagnée pour réaliser leurs devoirs. Cette étude est gratuite. Chaque enfant doit pouvoir travailler individuellement, au calme, pour faire des exercices, répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens de l’analyse, avec la possibilité d’être aidé quand il en a besoin.

Les vacances apprenantes

education.gouv.fr

L’opération vacances apprenantes a pour objectif de répondre au besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs. Les enfants et les jeunes se voient proposer une offre d’activités spécifique et renouvelée.

Programme de réussite éducative

Agence nationale de la cohésion des territoires

Un suivi personnalisé pour aider les enfants et les jeunes rencontrant des difficultés à réussir.

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire

Observatoire des politiques locales d’éducation et de la réussite éducative

Selon la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de juin 2001, l’aide à la scolarité désigne « l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.

Les cordées de la réussite

ONISEP

Les Cordées de la réussite visent à faire de l’accompagnement à l’orientation un réel levier d’égalité des chances. Elles ont pour objectif de lutter contre l’autocensure et de susciter l’ambition scolaire des élèves par un continuum d’accompagnement de la classe de 4e au lycée et jusqu’à l’enseignement supérieur.

Des petits déjeuners dans les écoles pour favoriser l’égalité des chances

education.gouv.fr

Permettre aux écoliers de bénéficier de petits-déjeuners gratuits et ainsi de ne pas commencer la journée le ventre vide, de rester concentrés pendant toute la matinée et ainsi d’apprendre dans les meilleures conditions.

Mon stage de 3eme

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse

Permettre aux élèves de 3e scolarisés en REP/REP+ d’accéder à des stages pertinents pour combattre les déterminismes sociaux.